« Keplerは第4四半期発売? | メイン | Core i7 2600とP8P67を使ってみる ~ 追試:BIOS 1204 と Intel 6チップセットのリコール »

2011年01月27日

Core i7 2600とP8P67を使ってみる ~ 続・オーバークロックメモリを使う

現状のBIOSでは高周波動作の安定性に欠ける印象ですね。

さらに1週間あきましたが、交換保証をつけているのでいろいろ試しておきたいかな・・・ということで、さらに別のタイプのメモリにしました@@ その品とはCORSAIR CMT4GX3M2A2133C9。いわゆるハイクロック=オーバークロック動作のメモリです。以前のCMX8GX3M2A2000C9でも十分な結果は出ていましたが、「それなら、さらに上をいく2133MHzってどんな世界なのかな?」という素朴な疑問が生まれて・・・かなり悩みましたが、試すことにしました。

といいますのも、他社製のマザーボードを調べても2000MHz超級は完全なオーバークロック扱いで、規定周波数で動かせるかはCPUのOC耐性にも依存するというくだりが多くなっていますので、それならオーバークロックそのものというよりも、CPUの限界点はどのあたりにあるのかな、ということでトライするのでした。

そうすることで、CPU/メモリともに安定動作の限界へ迫ることになり、そうなってくるとそれらを司るマザーボードの性能が浮かんできます。もちろんCPU・メモリともに品質が備わっていないとならないですが。Kなしでもここまでできるかな、みたいな部分があります(汗笑)。

こちらのCMTと呼ばれる型番は、同社の中でも最高峰と位置づけるDOMINATOR GTシリーズ。スクリーニング=選別品の中でもより上位のものだけを採用するというグレードなのですが、結論から言いますと「現状、性能をフルに発揮はできない」でした。

こちらのCMTと呼ばれる型番は、同社の中でも最高峰と位置づけるDOMINATOR GTシリーズ。スクリーニング=選別品の中でもより上位のものだけを採用するというグレードなのですが、結論から言いますと「現状、性能をフルに発揮はできない」でした。

このあたりの品になるといろいろな設定を施せるのが魅力となるのですが、どうにもXMPの規定値以外での動作は、させることはできてもエラーが多発する症状が何度も現れるためです。また、コールドスタート(なんて言葉が出るあたりでお門違いなのですが・・・)の成功率が下がったり、パソコンに再起動をかける際も電源が切れてしまったり(コールドリブートができない)etcetc...熟成されているとはいえません。オーバークロック動作を支援する Internal PLL Overvoltage 機能も、Enableにしたところでハングアップしますしね@@ コア電圧が若干アップしますが、2133MHz動作は厳しいみたいです。

そうなってくると、どのようにして臨界点を探るのか。答えは一つ、XMPから手直しをしていくという方法です。しかしながら、現状こちらに対しパラメーターを何か一つ操作するだけで、とたんに機嫌が悪くなってしまいます。あるいは、以前のCMP8GX3M2A1600C9と同じように、ドミネーターシリーズはさほど変更が行えない・・・ということはないと思いますので、BIOS対応待ちでしょうね。

唯一変更ができたのはタイミングレートを2Tから1Tに変更することですが、こちらも顕著な差が出るものでもないのでそのままにしています。しかし、XMPにしただけでは安定せず、なぜなのだろうと探っていくと・・・今度はCPU電圧のオフセット値に問題がありました。

1600MHzや1866MHz時は気にする必要がなかったのですが、高周波の場合は考慮しなくてはならなくなります。こちらがマイナス側では、たとえ0.005Vであろうと下げる時点でNGとなるみたいです。つまりオートにしておかないと動作しないのですね。

また、下手に電圧を盛っても耐性が向上する印象がないため、BIOSがネックなのかな、と思うに至ります。何せ、低電圧をあきらめて完全に定格、XMPで動かしてもフリーズしてしまいましたからね。これでは問題でしょう。マザーボードが初期不良かどうかはわかりませんが・・・。

さらに、ASUSさんの機能であるTPUやEPUをONにすると、とたんにエラーを出すように・・・@@ つまり、マザーボード上のディップスイッチもOFF、EFI BIOSでもOFFにしておかないとロクなことがないみたいです。定格で動かしてもご覧の有様ですからね・・・(オフセット値が異常だったり、□に化けてしまったり)。

それは言い換えると DIGI+ VRM の挙動がまだまだ熟成されていないといえるのでしょうね。TPUはオーバークロック動作の支援を、EPUはエコ動作の支援をそれぞれ受け持つわけですが、いずれも片方ONにするだけで、2000MHzオーバーの場合は動作に支障を来します。試しに1600MHzまで下げたら、CPU電圧降下やEPUの併用も可能ですので。そのあたりがこなれていないように感じます。

思うに、やっぱり省電力回路周りはMSIさんのDr.MOSが一番実績あるのかなと感じます。Z68マザーは同社のものから選んでみたいと思います。かつかつにOCしなければMSIさんのがコストパフォーマンス、品質もいい感じですしね。

では、簡単にのせておきますね。安定動作への道のりということで、以前に紹介したIntelBurnTest V2と、今回は高周波でシステムブート自体もアヤしい印象なので、MEMTEST+86を実施します。ただ、Sandy Bridgeに対応するのは最新版となる4.20以降となりますので、お間違いのなきように。

手っ取り早いのは •Download - Auto-installer for USB Key (Win 9x/2k/xp/7) *NEW!* を選び、ダウンロードしたファイルを実行すれば、USBメモリに直接プログラムを作成してくれるので、あとはBIOSの起動順位をUSBメモリにすれば自動的に立ち上がるはずです。

または、汎用性を持たせた作り方としては以前に掲出した USBメモリにMS-DOS起動ディスクを作成する を参照していただいて、作成したメモリに Download - Pre-Compiled EXE file for USB Key (Pure DOS) *OBSOLETE* (上記ダウンロードファイルのすぐ下にあります)の実行ファイルを入れればご自身で実行可能となります。

そして動かしてみますが、基本的に値を追い詰めるときは1Passをノーエラー通過でいいと思います。厳密な動作確認は値が決まった後、一晩かけての実行できればいいのではないでしょうか。こちらの写真は定格のXMP動作をさせたときのです。

そして動かしてみますが、基本的に値を追い詰めるときは1Passをノーエラー通過でいいと思います。厳密な動作確認は値が決まった後、一晩かけての実行できればいいのではないでしょうか。こちらの写真は定格のXMP動作をさせたときのです。

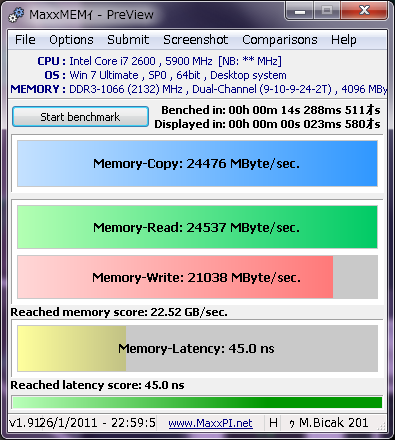

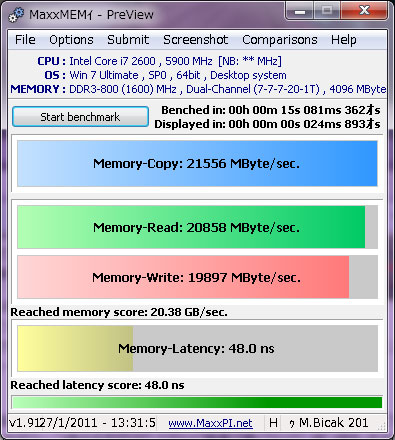

そして実際のオーバークロックメモリの効果は、となりますと・・・ご覧のように、確かにレイテンシがより短くなり、Readの値も向上しています。しかしながらWriteには限界があるみたいで、このあたりはタイミングを詰めるなりしないと発揮できそうにありません。

ここで気づくのは、メモリ自体高速にしても限界があるということと、CPUがそれに見合った高速動作をして、メモリに読み書きをスムーズに行える環境作り。これらが整って初めて 体感差 が出てきますからね。

今回使用した印象では、2000MHzオーバーはRead/Copy性能は向上するものの、体感差に直結しやすいWriteについては、タイミングを詰められないためさほど向上していません。詳しい理屈はさておいて、私なりの結論を記しておくと「上位を狙うなら1600~1866MHzあたりで十分」です。2000MHzを超えてくるあたりでかなりCPU・マザーボードに負担がかかっている印象ですので・・・。

パソコンの難しいところは「一つだけよくしても、その差を体感できない場合がある」というもの。ボトルネックを一つ一つ取り除いて高みを目指していくのがオーバークロッカーの楽しむべき部分ではないでしょうか。

ただ、Sandy Bridgeのメモリ性能は優秀といえるでしょう。Maxx MEMさんのサイトを見ればわかりますが、このメモリ性能はトリプルチャネルのCore i7 900番台シリーズ相当です。つまり3Wayの性能を2Wayで成し遂げており、驚くべきことです。それがエンコードなどで6コアに肉薄している部分にもあると思います。もっとも、900番台にも改良版が出れば、また差が広げられるわけですけどね。

以上、電圧などを一切盛らない、オート設定の「定格動作に絞った場合のオーバークロック動作」を調べましたけど(Kなしモデルですからこのくらいしか遊びようがありません・・・)、結果として現状のBIOSでは「いろいろ冒険をしても正しく動かない場合が多いので、要BIOS改良待ち」といったところでしょうか。現行のBIOSではあれこれ煮詰めてもHDDのスピンアップ回数ばかりが重なって、壊れかねないか心配です@@

以上、電圧などを一切盛らない、オート設定の「定格動作に絞った場合のオーバークロック動作」を調べましたけど(Kなしモデルですからこのくらいしか遊びようがありません・・・)、結果として現状のBIOSでは「いろいろ冒険をしても正しく動かない場合が多いので、要BIOS改良待ち」といったところでしょうか。現行のBIOSではあれこれ煮詰めてもHDDのスピンアップ回数ばかりが重なって、壊れかねないか心配です@@

「安定しない」「再起動=リブートばかりする」「電源が入ったり切れたりする現象が多発する」「再起動をかけるときに電源が落ちる」etcetc...これらは今のところ、ASUSさんの独自機能に起因している部分が多いように思われます。

その現象に悩まされる方は、まずは「TPU、EPUをOffにする」ことと「定格動作、ないしXMP動作を優先する」こと。その上で「メモリクロックはAutoではなく手動設定」「DIGI+ VRMもオートではなく手動設定をしてみる」など、どうにも自動設定での検出が今ひとつなのでしょうか。あるいは検出できても適切に制御できないのか。

スペック通りに動かす分には問題がないことから、おそらくそれらの制御がしっかりできていないのでしょうね。そのために某所には 春先まで待った方がいいかも と記しましたけど、本当にZ68が出るあたりまでは改良が重ね続けられそうな感じです。これだけの大規模な回路変更を行っているので、洗練・熟成されるまでにはまだまだ時が必要でしょうね。

こんな感じで、とりあえずP8P67における設定周りのチェックは一通り終了です。自作ぱそ子さん関係の話題は個人的には好きなのですが、マイペースにしか更新しないものなので@@ 何か動きがあったらまた記載したいと思います('-'*)

おまけ:ゲーム時には「低レイテンシが有効に作用する」というものがありますけど(メインメモリとPCI-E 2.0とを結ぶ帯域が16GB/sのため、それ以上あっても意味がない)、2133MHz 9-10-9 2Tのタイミングと、1600MHz 7-7-7-20 1Tのタイミングでは45ns vs 48nsと、ほとんど遜色ない値になりますので、ご覧のように「皆がスタートラインに立った後、次エリアの読み込みを行う」ようなシチュエーションの時、スペックが十分満たされていると読み込み時間=待ち時間=レイテンシが短縮されるため「他人よりも先に動ける」ようなシーンも出てきます。一概に 速さ といっても、どのくくりでとらえるかによって、目指すべきポイントが変わります。エンコードの場合でしたら帯域幅がものをいいますしね。

といっても、「ここまでやるのか」という枠内にとどまりやすいのが、オーバークロック動作の難しいところ(汗笑)。まさに自己満足の世界なのです(動画は2133MHz時のですけどね)。なお、すべてのオンラインゲームに当てはまるとは限りませんので、参考までのムービーということで(1333MHz(60ns以上)ではほぼ一緒で差が出ないのです)。

これだけ周波数を上げても、メモリ帯域はわずか1割程度(20.38→22.52GB/sec)の上昇ですので、いかにシビアな製品であるかがおわかりいただけるかと@@ それでも「限界を追い求める人」には1割も向上の余地がある、と考えられるようになってくるのです。逆に言えば、ゲームは低レイテンシを優先するとき、CLの値が低いメモリに注目をすれば、こんなムービーのような 体感差 を得られるようになるともいえましょう。

ただし、その高速な読み込みを生かすためにデータ格納のストレージにSSDを使用するですとか、フラグメントが発生していないHDD状態を保つですとか、ボトルネックが潜む部分は多岐にわたりますので、コンマ秒の世界を追い求めるよりも、以前記したように ビデオカード>SSD>CPU とあげた 体感差が大きい部位 を優先して交換すれば、こんなムービーのように少しずつ快適な環境が築き上げられていくと思います。

[ 自作ぱそ子さん ]

投稿者 :lavendy | 2011年01月27日 13:25

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

http://lavendy.net/mt/mt-tb.cgi/465